福州寰宇鸿通通讯信息有限公司 洪承化

一、研究目的(前言)

现今已进入了信息化高度发展的新时代,移动通信网络将在2020年增长1000倍的容量和100倍的连接数,众多的用户接入以及很低的营运成本的需求也会随之出现。因此,对5G无线网络技术的研究就显得格外重要。目前关于5G英特网传输效率的研究层出不穷,其中C-RAN云无线接入技术的研究领域硕颇果丰,笔者着眼于自己的工作经验与研究,提出了基于C-RAN云无线接入技术的5G英特网传输效率提升方法,在多个层面作出了一定的技术改良和提升,旨在能为公司的技术储备做出贡献,同时也在C-RAN云无线接入技术的研究领域为广大学者提供参考。

二、英特网传输效率的相关背景

进入移动互联网时代以来,手机等移动通信工具已经成为了普罗大众离不开的事物。日新月异的软件以及新技术让当今人类的生活更加丰富多彩,同时也给移动通信技术提出了一个个新的挑战,目前最核心的一个挑战就是传输效率在很大程度上已经无法满足人们日益增长的通信需求。

现行的4G技术是第四代移动通信技术,其优点明显,可以基本满足日常生活对于文字、图片、视频的传输需求,但是由于其本身标准众多,兼容性较差,传输效率在未来的几年之内将无法满足大众需求。

由于5G系统既包括新的无线传输技术,也包括现有的各种无线接入技术的后续演进,5G网络必然是多种无线接入技术,如5G, 4G, LTE, UNITS (universal mobile telecommunications system)和WiFi(wireless fidelity)等共存,既有负责基础覆盖的宏站,也有承担热点覆盖的低功率小站。

目前,4G中的主流技术是采用传统蜂窝结构式的无线接入网,系统容量和提高服务质量的提升都有较大的局限性,无法满足用户日益增长的网络需求,尤其是在一些欠发达地区的网络传输效率已远低于用户和网络的需求。

未来的第五代移动通信技术5G标准将会是一个复杂而具备足够系统性的标准,它其中必然包含4G等成熟的技术与解决方案。研究4G这种传统蜂窝结构式的无线接入网在结构上存在的缺陷有利于推动5G技术的发展。

异构网络的出现,致使基站密度大幅上升。但是蜂窝网本身并不适合异构网络。而且未来5G网络中将会部署大量不同发射功率、覆盖范围的基站,网络组成更加复杂。

三、C-RAN云无线接入技术

虽然目前关于未来5G到底会采用何种架构技术还没有定论,但是目前主流观点认为C-RAN架构将会是最有竞争力的一种。C-RAN是对传统无线接入网的一次革命。它的目标是从长期角度出发,为运营商提供一个低成本、高性能的绿色网络架构,让用户享受到高质量的各种终端业务。当前移动通信技术在商业运用中的一大争议就是流量和服务的价格,通过C-RAN这种更加科学并且绿色的架构可以有效解决传输成本的问题。

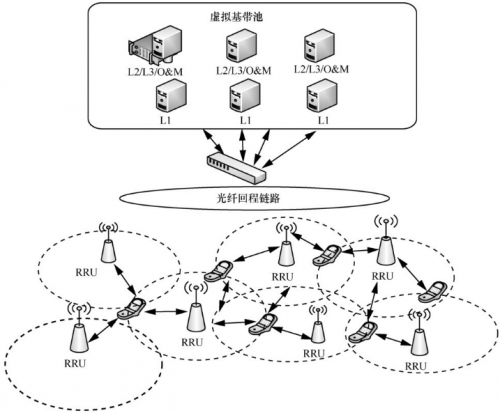

C-RAN是基于集中化处理、协作式无线电和实时云计算架构的绿色无线接入网架构。基本思想是通过充分利用低成本高速光传输网络,直接在远端天线和集中化的中心节点间传送无线信号,以构建覆盖上百个基站服务区域,甚至上百平方公里的无线接入系统。C-RAN的网络架构如下图所示。

C-RAN的网络架构基于分布式基站类型,分布式基站由BBU(基带单元)与RRU(射频拉远单元)组成。

RRU只负责数字—模拟变换后的射频收发功能,BBU则集中了所有的数字基带处理功能。RRU不属于任何一个固定的BBU,BBU形成的虚拟基带池,模糊化了小区的概念。

每个RRU上发送或接收的信号的处理都可以在BBU基带池内一个虚拟的基带处理单元内完成的,而这个虚拟基带的处理能力是由实时虚拟技术分配基带池中的部分处理能力构成的。其中计算算法的优化是使得上述设想变为现实的关键一步。实时云计算的引入使得物理资源得到了全局最优的利用,可以有效地解决“潮汐效应”带来的资源浪费问题,这也为减少架构网络系统的成本与维护费起到了促进作用。

同时C-RAN架构适于采用协同技术,能够减小干扰,降低功耗,提升频谱效率,当前4G通信的频谱资源较紧张,在架构5G通信系统时将频段传输的频率提高有利于增加频谱资源的可用度。同时便于实现动态使用的智能化组网,集中处理有利于降低成本,便于维护,减少运营支出。

值得注意的是,基于C-RAN的5G接入网架构主要包含三个关键部分:RRU部署、本地云平台和后台云服务器。

四、基于C-RAN 架构的传输效率提升方法

在明确了C-RAN云无线接入技术的基本概念以及基本架构模型之后,研究其对网络传输效率的影响显得至关重要。特别是涉及到5G六大关键技术时,结合C-RAN架构能够在系统底层真正做到提升传输效率。

提升方法包括以下几个方面:

(一)RRU部署优化

大规模的RRU部署是实现无限网络在一定的区域内全面覆盖的基础,但是现行的RRU部署方式在落地执行时依据当地的环境等条件始终会出现多布置或者布置不足的问题。目前的移动网络用户数量庞大并且分布不够均匀,可以利用大数据分析的方法来指导该地区具体的RRU部署数量与方式,以此来解决业务密度分布不均给企业与用户双方带来的问题。同时,普通的RRU功能较为单一,受到自身处理信号能力的限制,在业务量波动较大时依旧存在资源浪费的情况。可以选择eRRU(enhanced remote radio unit,增强的远端射频单元)。eRRU在普通RRU的基础上增加了部分无线信号的处理能力。在某些网络状况变化快、业务需求量大,用户行为属性复杂和覆盖需求大的区域,预先部署一定数量的潜在的eRRU,再部署一定数量的RRU。

(二)本地云平台与高频段传输优化

本地云平台在构架中起到了桥梁的作用,链接了后台云服务器与RRU。在一般情况下,本地云平台可以管理RRU,起到调节的作用,当载荷量变化较大或整体调控的时候可以把后台云服务器的指令及时传达给RRU。将来的网络速率与频率会远强于现行第四代解决方案,仅仅依靠本地云平台的调节效率难免较低,因此可以在本地云平台之间设置中间服务器,加大缓存,作为缓冲区和中继站,可以在一定程度上有效缓解主网的流量压力。

此外,在毫米波等一些高频段层次可以使用的频谱资源更为丰富,并且高频率的波段在一定范围内的传输中有更大的优势,可用在本地云平台的中间服务器与RRU之间适当使用高频波进行传输,以此来提高调节RRU的效率。

(三)后台云服务器整体优化

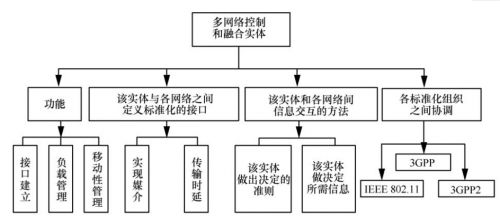

后台云服务平台通过光纤与本地云平台相连,在功能上相当于人体的中枢神经和大脑,起总体的管控与调节作用,并且其自身在功能上实现了分区,不同区域分管不同的业务模块。其具体结构如下图所示:

从上图中不难看出,后台云服务器的核心功能在于节后建立、负载管理和移动性管理。未来的移动通信技术将会越来越重视传输时延。其原因在于物联网将会在第五代移动通信技术上占据重要的地位,而传输时延是物联网的关键指标之一。解决了传输时延的问题就能在增大服务器调节效率、内容分发效率等诸多方面产生重要影响。

减少时延的关键在于三点:提升服务器配置、优化服务器后端算法、研发提高传输效率的中间设备。

提升服务器配置:在操作上最为简单,购置合适的处理器等硬件设备升级服务器,加大内存与存贮空间,同时升级后端平台系统即可。

优化服务器后端算法:在2017年的电信和信息社会日大会上,移动边缘计算(MEC)这种目前不算主流的算法技术成为了举世瞩目的焦点,多为专家学者表示移动边缘计算(MEC)技术将会因为出色的标远捕捉能力在降低时延、提高带宽上而成为5G算法中的关键。我们可用立足于移动边缘计算(MEC),在后端的逻辑底层实现各项优化,降低时延并且逐步提高传输效率。

研发提高传输效率的中间设备:根据此前的描述,高频率波在一定条件下具有更大的优势,但其自身的劣势也较为明显。为了克服其传输距离较近、穿透力较弱等缺点,需要研发配套的新型无限发射、接受与中继设备。

(四)负载资源优化

在信号传输的过程中,外部环境会出现一些干扰因素,降低了流量传输的效率。这些外部环境所造成的干扰会加大主网的负担,同时对用户的流量在总体上造成了分流,除了在外部环境上作出调整,我们还可以在整体架构内部采取措施减少内耗,进一步增加资源利用的合理性。

在设置RRU方面,可以采取灵活多变的策略。根据用户所在地的用网需求程度和密集度的设置灵活的RRU功率调整机制。在不同时段、针对不同的用户需求采取灵活的分配方案,适时调整信号发射的功率和频率,就可以在保证用户使用体验的同时减少流量分配不均的问题,进而达到减少能耗、提高传输效率的目的。

五、结论

立足于C-RAN云无线接入技术,通过本地云平台与高频段传输优化、后台云服务器整体优化、RRU部署优化、负载资源优化四个方面的优化措施,可以让C-RAN架构的5G英特网传输效率得到明显的提高。并且此方案在提升5G移动网络传输效率的同时还做到了兼顾绿色通信,做到了减少能源的损耗,节约了企业的成本并且为广大用户提供了更优质的服务。

六、参考文献

【1】5G无线通信通信系统的关键技术分析

【2】5G移动通信发展趋势与若干关键技术

【3】Takehiro Nakamura.LTE Enhancements and Future Radio Access[z].2013

【4】Jones S T . IPTV delivery architecture. Proceedings of ITU-T IPTV Global Technical Workshop, Seoul, Korea, 2006

【5】赵慧玲, 冯明, 史凡 . SDN—未来网络演进的重要趋势. 电信科学, 2012,28(11): 1~5

【6】Cheng C M , Kung H T , Lin C K , et al. Rainbow: a wireless medium access control using network coding for multi-hop content distribution. Proceedings of IEEE Military Communications Conference(MilCom), San Diego, USA, 2008

【7】浅谈绿色通信

【8】Sudip Misra , Sankar Narayan Das , Mohanmmad S Obaidat . Context-aware quality of service in wireless sensor networks. IEEE Communications Magazine, Nanjing, China, 2014,52(6): 16~23

【9】Bangerter B , Talwar S , Arefi R , et al. Networks and devices in 5G era. IEEE Communications Magazine, 2014, 52(5):90~96

【10】5G无限传输技术发展趋势

【11】Chaudet C , Haddad Y . Wireless software defined networks:challenges and opportunities. Proceedings of IEEE International Conference on Microwaves, Communications, Antennas and Electronics Systems(COMCAS), Tel Aviv, Israel, 2013

推荐