在今年的两会中,人工智能第三次被列入政府工作报告中。总理在政府工作报告中指出,在2019年的政府工作任务中,应当“促进新兴产业加快发展。深化大数据、人工智能等研发应用。”

由此不难看出,在今年的人工智能产业发展方向上,政府将在培育发展之后,继续促进新兴产业的发展,这说明我国的人工智能技术产业已经走过了萌芽阶段与初步发展阶段,接下来一个阶段将进入快速发展时期,并且更加注重应用落地。

人工智能落地存在难点,多数受访者希望国家出台政策扶持

除了政策层面,社会和业界同样关注人工智能技术的落地应用。中国青年报社于近日联合人工智能行业领先企业旷视进行的一项调查显示,89.4%的受访者看好人工智能产业在未来5年的落地应用。

图:89.4%受访者看好人工智能产业在未来5年的落地应用

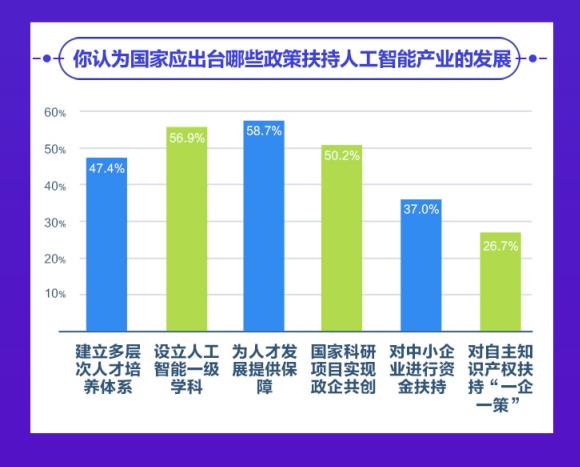

值得注意的是,虽然受访者对人工智能产业落地普遍持乐观态度,但在当前的实际落地应用中仍然存在不少难题。在调查中,47.3%的受访者认为产学研合作不足是落地最大难点,57.1%的受访者表示高水平人才稀缺制约产业发展。为此,58.7%的受访者希望政府能够出台政策为人才发展提供保障,扶持人工智能产业发展;56.9%的受访者建议设立人工智能一级学科;50.2%的受访者认为国家科研项目应实现政企共创。

图:58.7%的受访者希望政府能够出台政策为人工智能产业人才发展提供保障

旷视布局AIoT,推动产学研合作助推人工智能产业落地

事实上,对于人工智能产业落地,包括旷视在内的诸多人工智能企业都在不断探索。如技术落地中普遍面临的“人机配合”难题,旷视副总裁任志伟介绍,公司推出的AIoT操作系统“河图”主要做三件事情,一是生态连接,二是协同智能,三是数字孪生,加速仓储、物流等场景落地。通过底层统一的AIoT操作系统(IoT OS)建设,旷视正在为200多个国家和地区的数十万开发者,及上千家行业客户提供智能物联服务及解决方案。

旷视研究院研究员田忠博也表示,旷视在人们日常生活普遍接触的手机、穿戴设备中,研发了能够高效加速计算的深度学习引擎技术,引擎具备分布式计算能力,在不同的平台可以找到最适宜的高精度算法,解决更复杂的问题。

此外,对于受访者普遍认为的产学研合作不足的难题,旷视也在积极探索。据悉,自创立伊始,旷视便与高校及科研院所建立联系,并保持深度合作,先后与西安交通大学、香港科技大学和上海科技大学成立联合实验室;与南京大学人工智能学院联合建立人才实训基地;与中科院计算所开展课题导向的技术合作,实现优势互补,加速理论成果向技术研发和应用创新转化。

目前旷视拥有国内外在申及授权专利1000余件,并成为唯一一家入榜“全球 50 家最聪明公司”的中国企业,拿下全球十大突破技术奖,是中国人工智能企业拥有自主知识产权最多的公司之一。此外,旷视的核心技术也从人脸识别平台Face++升级为系统化AI算法引擎Brain++,拉通从数据到部署的算法全要素、全流程生产。

在此基础上,旷视在产业落地上也迎来了快速发展。目前,旷视已在城市大脑、供应链大脑、个人生活大脑三大IoT场景实现落地。其中,在城市大脑IoT场景,旷视城市管理AI解决方案已在全国260余个城市落地运行;在以智能制造、智能物流、智能零售为核心的供应链大脑IoT场景,旷视智能机器人部署上线超过5000台,在亚洲最大的500台机器人仓实现双11(中国最大网络购物节)当天拆零出8万多箱,刷新了单仓机器人集群作业行业记录;在个人生活大脑IoT场景,旷视智能终端解决方案已为70%以上的安卓手机提供刷脸解锁服务,更有刷脸支付、3D建模、AI人像光效、超画质等创新应用和方案,让3亿多台手机变得更聪明。

如今,借助这三大场景的落地,旷视正在不断发挥着人工智能的创新力价值,为其它行业降低成本、提升效率、优化体验。对此,任志伟表示,近两年国家已将人工智能和物联网上升到了“国家战略”的高度,但不同行业、不同量级的公司对IoT的理解不尽相同,还仅局限于各自所需,尚未达成开放共赢的共识。他希望,国家加强人工智能和物联网政策引导,支持企业不断创新应用,为各类创新落地提供金融政策支持,推动AI+IoT格局建设。