1994年,台湾陈若君姊妹三人的干爹王金芳老人返回河北临西老家。双方书信往来五年后,因各种原因,联系中断。

二十年后,思念干爹心切的陈若君受母亲和姐妹委托,在头条寻人的帮助下,终于找到失散多年的干爹王金芳老人在临西老家的亲人。

3月24日,陈若君跨越三千多公里,抵达邢台临西,拜谒干爹墓碑,与干爹的亲人们相聚在一起,畅叙离情,以解相思之苦。

(陈若君与冯俊京拜祭已故老兵王金芳)

二十年后再续两岸情

3月24日下午13时,邢台高铁东站。

距离汉口至邢台东G556到站时间还差1小时37分,冯俊京与表弟早已从临西老家赶来,午饭来不及吃,俩人直接赶到了车站出站口。

冯俊京是王金芳老人外甥女的儿子,王金芳从台湾回来后,冯俊京一直照顾着这位舅老爷,并且代舅老爷秉笔与台湾保持了一段时间的书信往来。

冯俊京,这位临西一中的数学教师,此刻极力克制着内心的激动,“我想,一会儿我会哭出来。”

此刻,陈若君的高铁刚刚驶过郑州。他开始频繁打开地图,不时计算着到站时间,“心情再也平静不下来”。

陈若君为了这次见面,先是于3月23日13时40分,从台湾桃园国际机场飞往深圳宝安国际机场,而后于17时40分从深圳飞往武汉天河国际机场。短暂休息一晚,于24日10时40分从汉口乘高铁至邢台。行程约计三千多公里。

14时45分,冯俊京看到一位中年微胖男子在检票出站,根据印象判断,这应该就是陈若君。而陈若君似乎也判断出外面的这位偏瘦的中年书生,应该就是冯俊京。

两人均紧走了几步,陈若君抛开行李箱,紧紧地抱住冯俊京,并不停弯腰。冯俊京也紧紧抱住陈若君,来不及擦拭眼中的泪水。

两位五十多岁的中年男人,在中断联系二十年后,拥抱在一起,任凭泪水夺眶而出。陈若君反复说着,“谢谢你们照顾干爹,这一切好像一场梦。”

(陈若君见到冯俊京激动落泪)

父亲的战友

王金芳1912年生于山东省临清县,他的老家位在山东与河北两省的交界处,抗日战争期间,王金芳入伍成为空军,后来在1949年随军赴台。在军中,他结识了一名叫陈壁韵的湖北籍战友,也就是陈若君的父亲。“虽然按照军阶,我爸爸是他的长官,但他们的感情就像亲兄弟一样。”陈若君说。

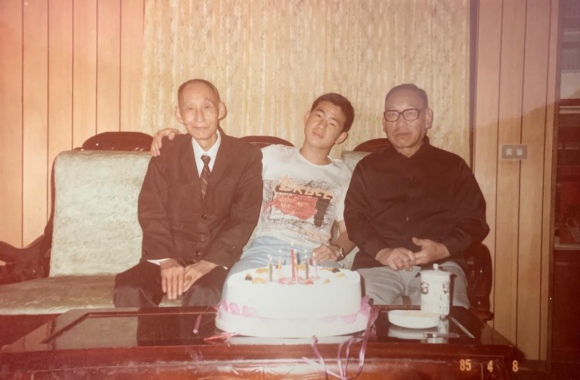

由于王金芳没有成家,从空军士官长退伍后,他住在新店的荣民之家(即老兵的安养机构),那里都是住着像他一样的单身老兵。陈壁韵则在台湾建立了家庭,育有三个儿女,陈若君回忆道,“我们从小叫王老干爹,每个月都会去探望他,也陪他过生日;每年我们的生日到了,他就会拎着蛋糕来我们家,他从来没有忘记过我们全家人的生日。”

(王金芳与陈若君合影)

1990年,陈壁韵因车祸骤然离世。“当时我都没敢告诉干爹这一消息,直至即将出殡时,我才把干爹接来。”陈若君清晰记得干爹在转入陈家胡同看到白布的那一瞬间,“他的身体在那一刻似乎僵住了,一动不动。”

1994年,81岁的王金芳有感年过八旬身体不佳,返回河北临西老家。在以后的日子里,由王金芳外甥女孙桂荣的儿子冯俊京代笔,时常与陈家有鸿雁往来。直至1999年,因故戛然而止。

“但我们心里一直挂牵着干爹,最近,姐姐时常梦到干爹,所以,我决定要找到干爹和他的亲人。”陈若君随后向头条寻人“两岸寻亲”项目求助。

2019年2月26日,头条寻人替陈若君先生发布寻找王金芳老人的消息,并将该信息精准推送至河北邢台,消息发布后,很快就在临西县吕寨村找到王老的亲人,三个小时不到,在临西当地雷锋帮帮团的帮助下,冯俊京的联系方式顺利送达陈若君的手机。

这是头条寻人成立两岸寻亲项目以来,帮助的第124个两岸失散家庭。今日头条寻人公益项目“头条寻人”最初于2016年2月上线,依托地域精准弹窗技术,免费帮助社会上各类失散家庭寻找走失的家人。目前已陆续发起“两岸寻亲”、“无名患者寻亲”、“寻找烈士后人”等多元化公益寻人项目。

信物忆往昔

通话后陈若君得知,干爹王金芳已于2006年平静离世。冯俊京介绍,老人生前多次向家人提及在台湾的义子义女。

3月24日下午,在临西县吕寨村冯俊京的老家,陈若君和干爹的亲人们,相聚在一起。

81岁的孙桂荣,是王金芳老人的外甥女,冯俊京的母亲。老人一直珍藏着舅舅从台湾带回来的部分旧照片,这些已经泛黄的照片,有孩子们的青葱岁月,也有生日晚餐的温馨,更有大家团聚的那份幸福。

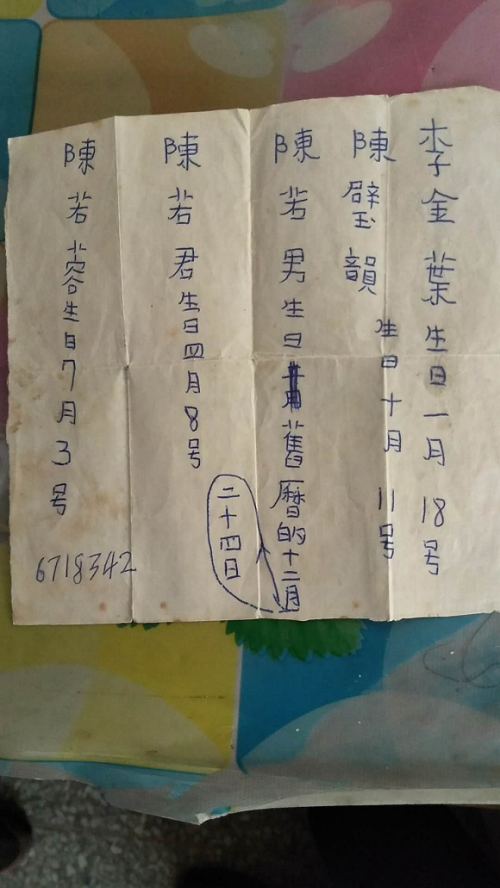

一张褶皱的薄纸,歪歪扭扭地写着陈若君及家人的名字和生日。“这是舅舅在世时留给我们的,他说老了怕忘了。”孙桂荣说,舅舅其实不会写字,只识得几个大字。很难想象,他怎么把这些人的名字写下来的。

(王金芳亲笔写下陈壁韵一家人的生日)

陈若君带回来王金芳老人的一块旧手表。“干爹过生日时,我爸送他的生日礼物。”而后不久,老人决定返乡,但凑巧的是,表针从生日过后好像就再也没有走过。“或许就是为了定格那个日子,所以我们也没有再更换过电池。”

从台湾来之前,陈若君从盛放父亲骨灰的纳骨塔中,取了一些香灰。3月25日上午,在王金芳坟前,他仔细地将香灰洒在在坟茔前,而后取了三抔土,小心翼翼地封存好。他希望这哥俩好好叙叙旧,聊聊以前的事情。陈若君希望“干爹”不要感觉到寒冷,要托梦给姐,要感到温暖。

陈若君说,自己会把三抔土带回台湾,每逢祭日,隔海祭奠。同时,也会把家乡感受到的一切带回台湾,若有机会,姊妹三人会一起再来。

临别时,陈若君把从台湾带来的凤梨酥、牛轧糖和高山茶送给家乡的亲人,“茶是高山茶,水是家乡水,血浓于水的亲情,或许就在这里面。”而家乡的亲人则送给陈若君两副钢笔和产自衡水的文房四宝,寄予曾靠书信往来的两个家庭,能够继续续缘,“两家人,永远不会分开。”