2019年1月15日,字节跳动的陈林、云歌人工智能科技的王欣和北京快如科技的罗永浩分别发布了三款社交产品:主打短视频社交的多闪、主打匿名社交的马桶MT和转型为网赚模式的聊天宝。2个月后硝烟散尽,但见一地鸡毛。马桶“夭折”,聊天宝“解散”,对于短视频社交应用“多闪”,好评并不多见,“画地圈人”的质疑倒是若隐若现。友盟+基于全域数据,研究了短视频行业带来的“兴奋剂”真人影像是否会比文字、语音更具有社交性质?“多闪”之前的短视频应用中,社交属性又发挥了怎样的价值?

0.5个微信,1.3个微博,“社交向”短视频如火如荼

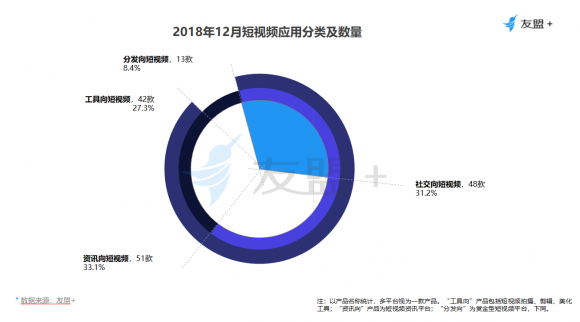

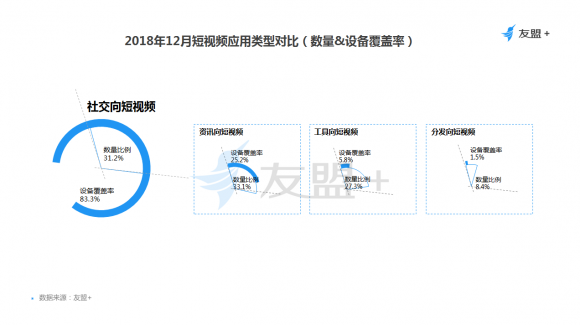

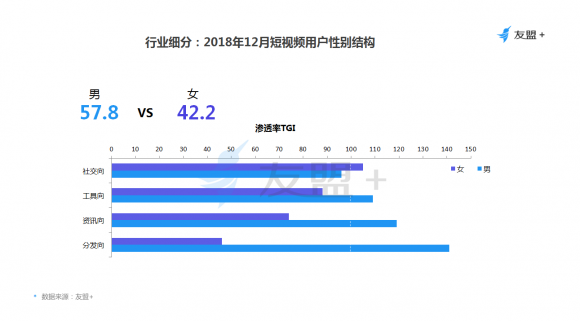

“社交向”短视频是指基于社交属性建立的视频内容平台,标配是“支持自拍作品发布,基于个体(账号)展示内容”。据友盟全域数据显示,目前国内持续运营的154款短视频应用中,有48款具有社交属性,其余三类分别为主打视频拍摄、剪辑、美化的“工具向”;主打内容的“资讯向”;基于赏金模式的“分发向”。其中“社交向”短视频以月均活跃设备5.9亿(2018年7-12月)、行业覆盖率83.3%的绝对优势,成为最主要的短视频应用类型。

5.9亿是什么概念?据《2018微信数据报告》和2018年新浪微博“V影响力峰会”公布的数据,微信月活用户10.8亿,微博月活用户4.46亿,不考虑统计口径差异,“社交向”短视频的月活已经相当于0.5个微信,1.3个微博。

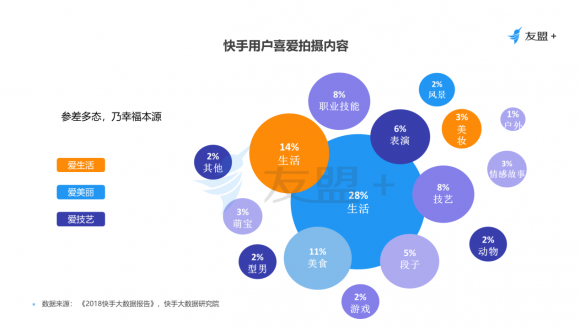

友盟全域数据显示,“社交向”短视频的设备,每月平均活跃天数17天,活跃日日均启动次数10次,从周期性和频率上已经表现出固定的习惯和粘性。活跃日的日人均使用时长64分钟,如果以15秒长度计算,极限值是256条短视频内容,极限的人际连接(一个账号一条内容)也是256次/日。当然用户实际观看数量达不到这个数字,因为用户也在拍摄短视频。拍摄什么呢?在快手发布的《2018快手大数据报告》中,生活类内容热度位居榜首,公开分享自己的原生片段,也是社交属性的强大展现。

高活跃度、源源不断的PGC和UGC内容、基于生活的原生片段,是短视频吸睛力和强社交属性的最佳体现。其隐藏的商业价值促使“撬动社交领域”的挑战者 “多闪”现身,也就不足为奇。然而,“社交”反客为主、短视频充当媒介的“多闪”并未书写出神话,短视频社交是否能取代文字和语音为基础的社交应用,时至今日仍是一个悬而未决的问题。

模仿的力量,表演的欲望,揭幕短视频的“舞台社交”

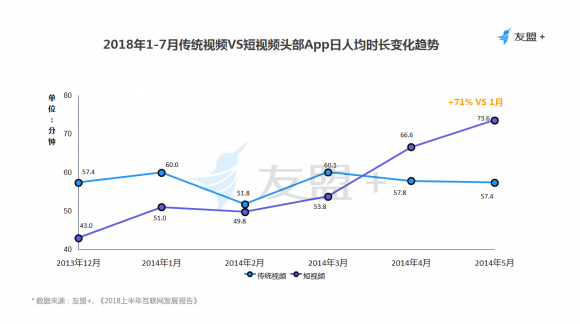

微博风行的时代有人这样评价:“脱了袜子自己闻,那叫日记;脱了袜子请朋友到家里来闻,那叫博客;脱了袜子挂在家门口让路过的人闻,那叫论坛;脱了袜子挂在广场上请所有人闻,再去闻别人的袜子,恭喜你,你已经玩微博了。”可以说,微博是中国互联网第一款具有社交属性的产品,互联网社交的基调也从此被定义为“你来我往”。无论是微信,还是熟人社交、陌生人社交、匿名社交、兴趣社交、小众社交等细分领域产品,都未改变过这个基调。短视频融入社交的今天,我们发现了新的元素,简单概括就是:“围观别人表演脱袜子,然后学习并表演脱袜子”。实现这个过程共花费三步:围观、表达、模仿。在围观阶段,用户以刷屏为主。据友盟+《2018年上半年移动互联网报告》显示,2018年7月份,短视频用户日人均使用时长达到73.6分钟,半年内增幅71%,这也揭示了短视频行业爆发前期人均使用时长飙升的原因。

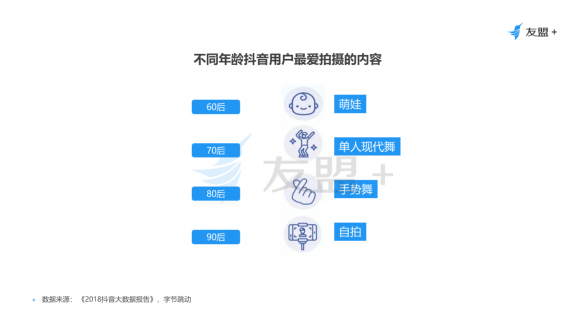

进入表达阶段,前期观摩经验发挥作用,用户开始尝试拍摄自己的短视频。相对于抽象的文字、定格的照片,短视频创作更为简单,用户并不注重创作和剪辑技巧,但非常乐于表达和分享,这一点从快手和抖音发布的报告中可以得到见证。

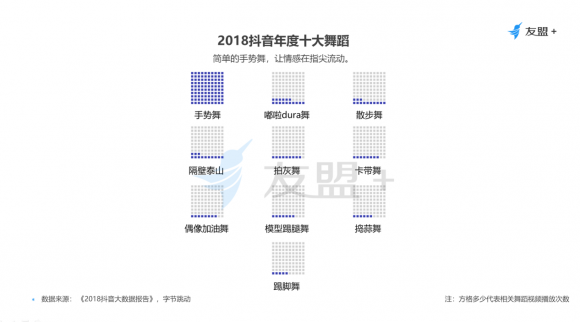

第三个阶段是互动的产生——“模仿”。如果说应用外分享是在“真·朋友圈”的“个体自嗨”,那么“模仿”就是社交狂热下的“群体高潮”。男女通吃、老少咸宜的“手势舞”,就是一个典型例证。

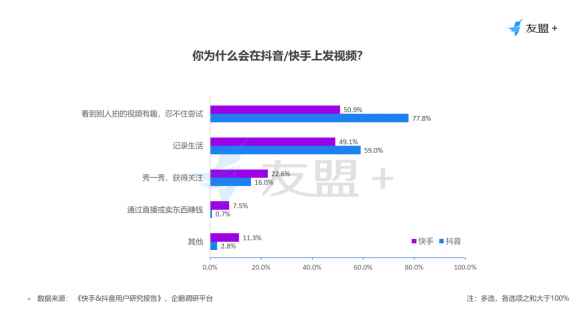

在用户主观认知上,也有同样的发现。企鹅智库发布的《快手&抖音用户研究报告》中显示,激发创作欲的第一动力就是“看到别人拍的视频有趣,忍不住尝试”,排名第二和第三的“记录生活”和“秀一秀,获得关注”,是表演欲望的展现。

娱乐减压有余,生活减负不足,短视频难当“社交”重任

如前文所述,“社交向”短视频的娱乐功能和表达功能毋庸置疑,那么娱乐和表达之外,短视频的社交功能就不那么清晰了。众所周知,“社交”的第一个要素是“信息传递”。在社交应用头牌——微信——的历年数据报告中,“信息传递”始终排在首位。

就信息传递而言,单条形式的信息更加简练,连续性的声音和图像长于生动。从微信披露的数据来看,用户每日发送信息量450亿次,是音视频呼叫次数的112.5倍,也就是说,大多数场景下,人们习惯使用非连续的方式交流。文字、图片社交注重信息传递效率,视频社交偏向娱乐以及场景重现,这是短视频社交面临的第一个尴尬。第二个尴尬来自“融入生活”。社交必然包含人与社会的交往,且深刻扎根于生活之上。恰如微信力推的“智慧生活”,主张降低沟通成本,提高办事效率,为生活“减负”。盘点当下的“社交向”短视频应用和主打社交的短视频应用,大部分仍然聚焦精神层面的“娱乐减压”功能。

据友盟+全域数据显示,一个热衷社交向短视频的用户的一天有四个活跃“场景”: “通勤提神档”、“午间下饭档”、“民间剧场档”和“深夜减睡档”,这4个时段显然都不是日常社交的典型时段,更接近私人的休闲场景。

流量思维下的泡沫之舞,短视频的社交价值何在?那么有没有特定人群认为短视频具有社交属性呢?从使用决策分析中可以看出端倪。首先以性别区分。短视频用户以男性略多,然而社交向短视频是唯一一个男性用户集中度低于女性的细分领域,也就是说,在使用决策上,女性更倾向于认为短视频是社交属性应用。

再以年龄划分,70后、90后是短视频的主力用户。但是70后并不热衷短视频社交,他们与80后、85后一样,更倾向于将短视频视为资讯属性应用。90后、95后则倾向于将短视频视为社交属性应用。