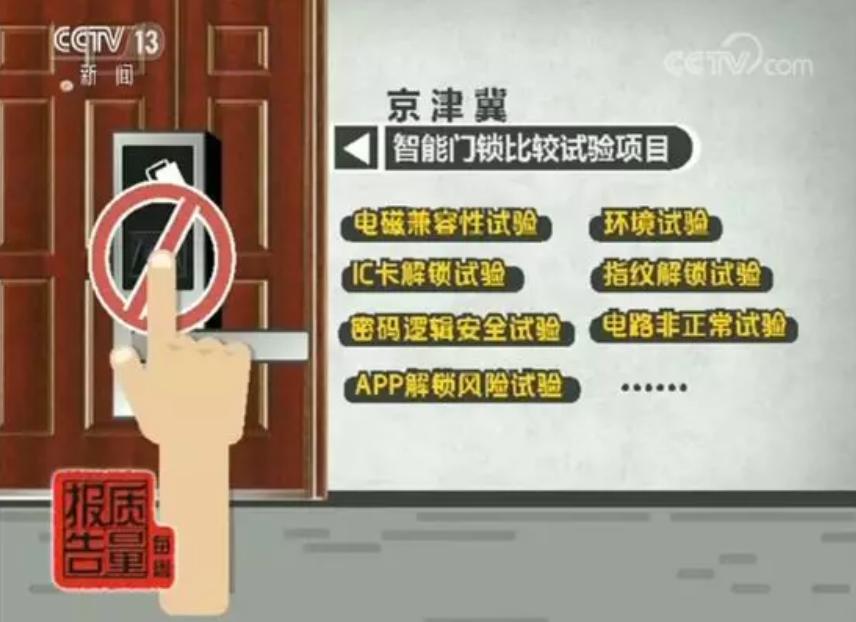

媒体报道京津冀消协检测38款智能门锁没有1款“完全合格”的新闻,已经成为热门话题,甚至引起行业和用户恐慌,引发人们对智能门锁安全可靠性的讨论。

(配图源自CCTV13《每周质量报告》新闻视频)

复制指纹极为困难且违法

首先了解一下大众关注最多的“假指纹解锁”。报道中出现的,检测人员用“假指纹”进行实验时,智能门锁均被“轻易”解锁。这个开锁实验是在实验室条件下,“假指纹”已经被事先制作完成,然后进行测试。

但“假指纹”又是如何被复制的?报道没有详解过程,“假指纹”制作是在实验室中,用录入指纹的手指,按压在带有导电介质的硅胶上,利用专业工具制作而成。也就是用门锁主人自己的指纹,制作一枚“硅胶指纹”,然后打开门锁。

可是在现实生活中,这样的复制条件很难成立。而在人们抓握过的物品、打开过的智能锁上,提取指纹时大多是重叠交错的,几乎没有可能打开正规品牌的指纹锁。要想制作此类“假指纹”,需要本人亲自配合复制指纹制作才能完成,因此在现实生活中通过提取指纹进行“假指纹”解锁的概率很低。而通过其它渠道或技术手段获取用户指纹的难度不亚于撬锁入户,并且属于违法行为。

实验条件严苛,有助行业提升技术水平

相关报道在社会上引起极大的反响,一位不愿透露姓名的检测人员说,本次针对智能门锁的检测比较苛刻,甚至超过国标。

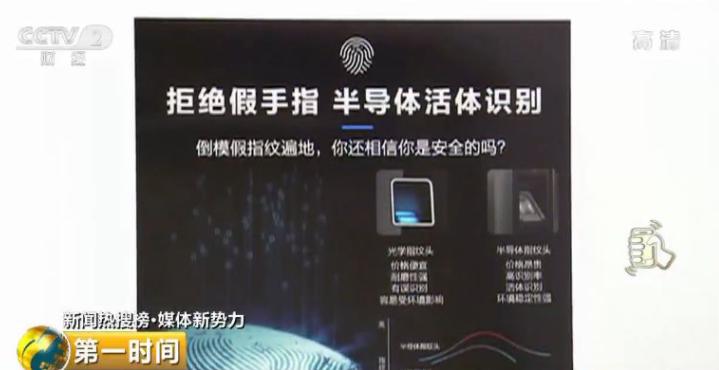

(配图源自CCTV2《第一时间》新闻视频)

比如针对使用环境的检测,按照GA374(公共安全行业标准)要求,最大范围为-25℃至55℃,而本次实验按照极限-40℃至70℃进行。即便是在中国最北端的漠河,在12月份里日均最低温也只不过-34℃,而在南海群岛的历史最高气温也不会超过70℃。这种温度极限测试,相对于现实生活来说没有太多实际意义,但确实会督促大品牌不断完善产品。

此外,报道中出现的电路非正常实验也是人们关心的焦点,担心自家门锁会被越过密码、指纹被轻松打开。实验中,用拆机后人为制造短路的方式模拟芯片故障,饶过密码或指纹下发的开锁指令,直接驱动芯片工作开启门锁。这类实验要求系统或设备出现随机故障时,仍能执行正常功能。对于普通用户而言,这类实验室条件下实现的极端故障几乎不会出现,和极限温度测试一样,无需过度担心。

也有媒体指出,主流品牌一直在完善相关技术,一如手机、电脑系统经历过的历程一样,在不断的自我完善,不断进步学习。比如经历了去年小黑盒事件的“洗礼”,主流品牌对高强度电磁干扰已经有了解决方案。

有人引用医学界的一句名言,叫做“离开剂量谈毒性都是耍流氓“。业内人士也在呼吁,应当在“正常或合理可预见的使用情况下”,以科学严谨的态度讨论检测结果,真正保护用户的各项权益,促进产业积极发展。

半导体技术作为一项前沿技术,其商业表述存在不够严谨的成分,各大品牌已经着手修改容易引起用户误解的商业表述,检测机构和媒体的监督已经在发挥作用。而只有高标准检测与求实客观的报道,才能为消费者的购买提供有指导意义的参考。