2023年世界电信和信息社会日大会暨系列活动于5月16-18日在安徽省合肥市举办。作为数字中国建设的重要参与者,华为以“迈向智能世界”为主题全面参与本次盛会。

在今日上午的大会开幕式上,华为公司高级副总裁、ICT战略与Marketing总裁彭松发表了“跃升数字生产力,共促高质量发展”的主题发言。

主要发言内容如下:

数字中国的不断推进对数字基础设施提出了新的需求,也推动产业快速变化

数字经济的高质量发展一定要讨论数字生产力如何去提升。

我国数字经济已经取得了巨大成就,2022年我国数字经济规模达到50.2万亿,GDP占比达 41.5%,连续多年全球规模第二。随着数字中国的不断推进,各行业数字化转型进入到深水区,对数字基础设施产生了新的需求和变化:

1、从应用来看,除了满足办公需求外,更需要关注生产环节,尤其是数字技术与传统行业的深度融合、协同发展。

2、从布局来看,数字基础设施要全局规划,匹配均衡发展的要求,比如东数西算、东数西存等国家战略。

3、从能力来看,不光是联接能力要领先,计算能力也要确保先进性和韧性。

跃升数字生产力,赋能数字经济高质量发展

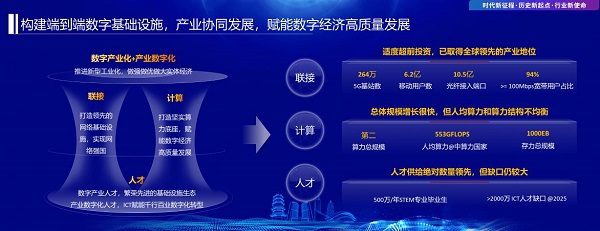

谈数字基础设施,离不开联接和计算两大支柱,以及数字人才的底座。

截至3月底,我国累计建成5G基站超过264万个,5G用户数达6.2亿,百兆宽带用户占比94%,在联接这根支柱上中国绝对领先。

在算力上,虽然我国算力总规模全球第二,但人均算力仍处于全球中等水平,与我国数字经济的高速发展仍存在差距。

在数字人才方面,我们预计,到2025年ICT人才缺口将超过2000万人。目前云计算、人工智能、大数据等新兴技术的人才非常稀缺,而伴随技术融入场景,兼具ICT技能和行业知识的复合型人才将最为紧缺。

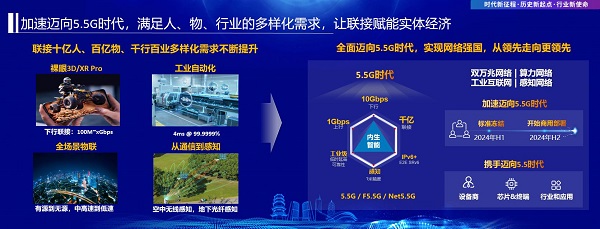

面向未来,联接要满足百亿人、千亿物的互联,以及千行百业的多样化需求。比如说,工业自动化场景下“更低时延、更高可靠性”将成为刚需。与此同时,在通信网上叠加包括无线感知、光纤感知在内的通感一体功能,会加速交通、城市地下综合管廊等传统基础设施的数字化升级。

为了满足这些业务需求,需要更强大的联接能力,包括无线、光、数据通信网络在内的整个网络基础设施都需要持续演进,为此,华为提出了“全面迈向5.5G时代”的倡议,包括5.5G,F5.5G,Net5.5,我们建议在网络规模部署上做好总体规划,从领先走向更领先,让更加繁荣的5.5G时代加速到来。

当然5.5G时代需要设备商、芯片和终端、行业应用等合作伙伴的共同努力,才能真正实现新时代需要的新联接。

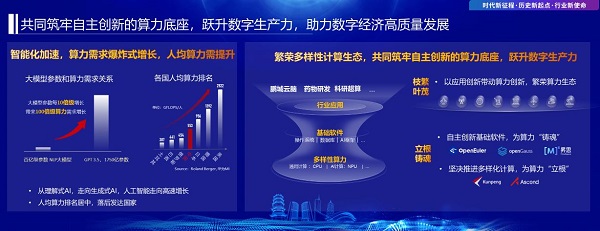

数字经济时代算力是核心生产力,以ChatGPT为代表的大模型,参数每增长10倍,所需的算力增长超过100倍。这些大模型和新应用将与千行百业的具体场景进一步深度融合,带来新一轮AI算力的爆炸式增长,要助力数字经济高质量发展,我国的算力需要加速度建设。

我国的计算产业,应用繁荣但基础软硬件薄弱,产业根基不牢。为满足数字经济多样化算力需求,2019年华为发起了基于鲲鹏的通用计算产业和基于昇腾的人工智能计算产业,得到了全产业伙伴的积极响应。经过三年多的努力,从整机、到操作系统、数据库、AI框架和行业应用的完整生态链基本构建完成。截至目前,鲲鹏、昇腾已经规模服务于国计民生行业的核心应用场景。我们期望和伙伴一起,加速构建坚实的算力根基,助力千行百业实现数字生产力的跃升。

数字经济的发展需要大量信息与通信技术人才,ICT技能及人才的培养不仅关乎ICT行业发展,更关乎我国劳动力技能结构转型的整体布局,对我国实现技术突破及可持续发展至关重要。

为跨越数字时代人才供需的“鸿沟”,为行业培养更多高质量的ICT人才,华为提出了多维度、多形态的人才培养体系,其中“华为ICT学院”是面向全球高校传递前沿ICT技术、培养新型ICT人才的校企合作项目。截至2022年底,在行业人才、产业人才、教育人才等方面都取得了一定的成绩,华为已与国内440多家高校共建ICT学院,年培养学生超过20万人。我们期望能与更多高校合作,未来年培养学生达到50万人。

时不我待,全力以赴,共促高质量发展

如何能抢占全球竞争优势,数字经济的高质量发展至关重要,时不我待,全力以赴,让我们携手加速迈向5.5G时代,共筑坚实算力底座,在大时代新征程上,切实履行好ICT行业的新使命。