——燕山大学李曙光教授深耕特种光纤领域25年

随着大数据、人工智能、物联网和 6G 时代的到来,单模光纤的通信容量将不能满足未来庞大容量和传输速率的需求,人们迫切需要寻找新型大容量光纤来扩展通信系统的传输容量。我们生活在数字世界里,也许对短视频、流媒体、人脸支付早已习以为常,但并不知道“容量危机”正在悄悄逼近。现行的通信网络传输技术,还能支撑多长时间?向光纤要更多的传输容量,还有没有可能?基于多芯光纤的空分复用技术是一种有望实现容量倍增的新型光纤通信技术,欧、美、日等通信强国普遍认为多芯光纤是解决当前光纤通信容量危机的有效途径,空分复用技术代表了光纤通信技术的未来发展方向。多芯少模光纤通过增加纤芯数量和每个纤芯传输的模式数量,可以成倍地增加传输信道并解决未来光通信系统扩容的问题。

一、未雨绸缪,积极推进多芯光纤及其器件研发,为光通信扩容奠定基础

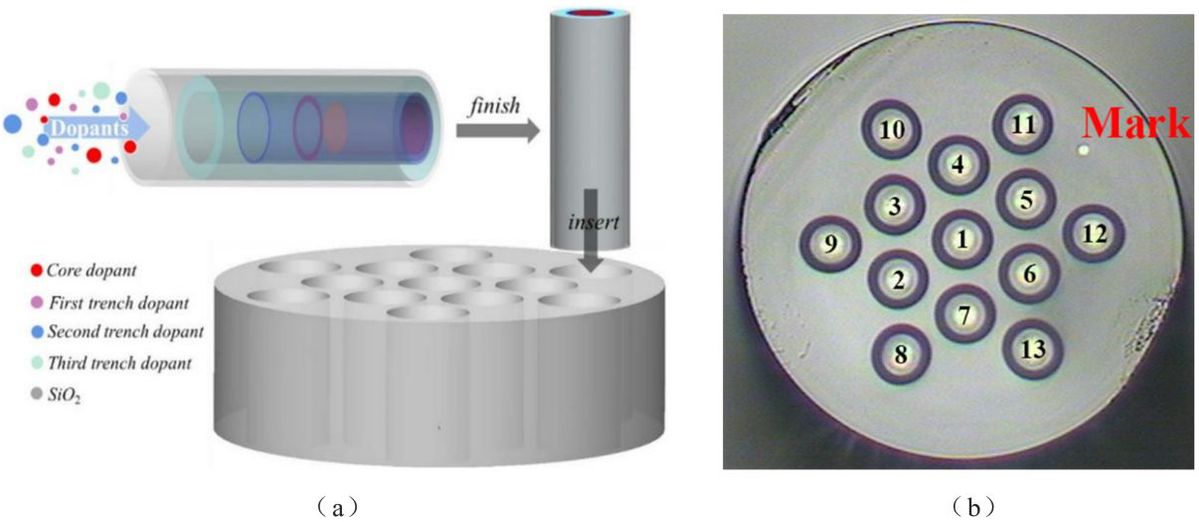

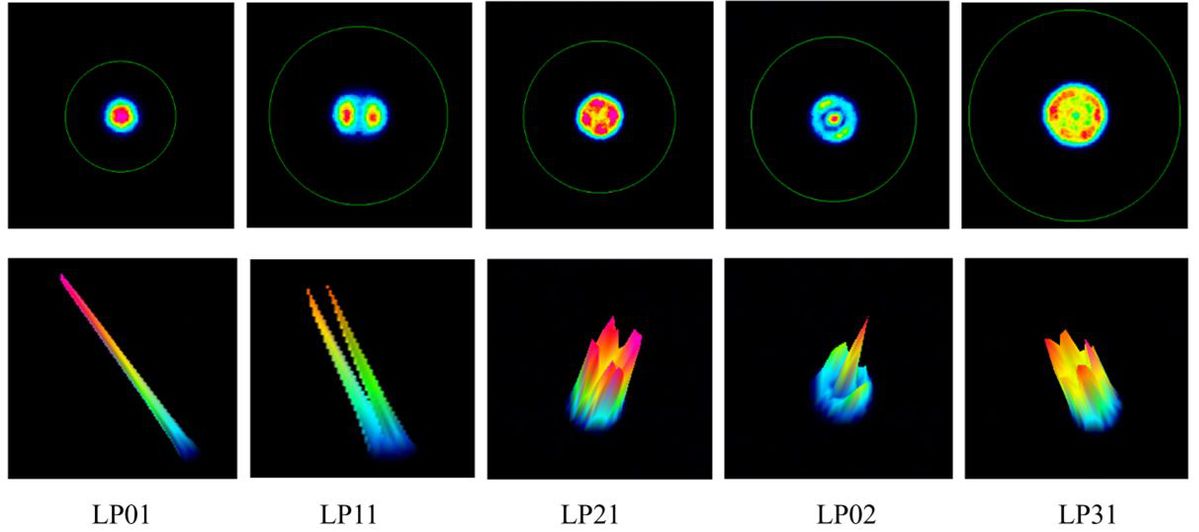

2019年,燕山大学李曙光教授牵头承担了国家重点研发计划课题“多芯/少模微结构光纤及其无源光器件研究” (编号2019YFB2204001)(国家重点研发计划项目负责人:北京理工大学董毅教授)。以导波光学和耦合模理论为基础,开展了多芯少模光纤及其无源器件的设计、制备和测试的系统研究。图1给出了课题组研制的13芯少模光纤,(a)预制棒制备流程,(b)实验制备的光纤端面。这种13芯光纤中每个纤芯可以传输5个LP模式,图2给出了实验观测到的5个LP模式的2D和3D图。包含简并模式在内每个纤芯可以传输8个模式,燕山大学研制的这种13芯光纤一共可传输104个信道,可以极大地扩展通信容量。

图1. 13芯光纤的研制,(a)光纤预制棒制备流程,(b)实验制备的光纤端面

图2.实验观测到的13芯光纤中的5个LP模式的2D和3D图

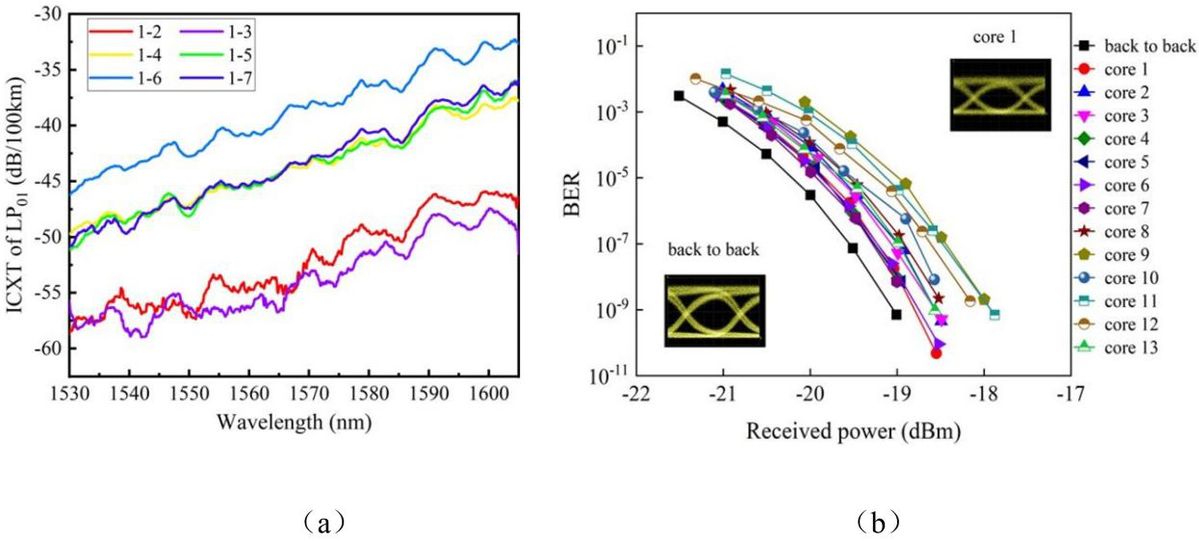

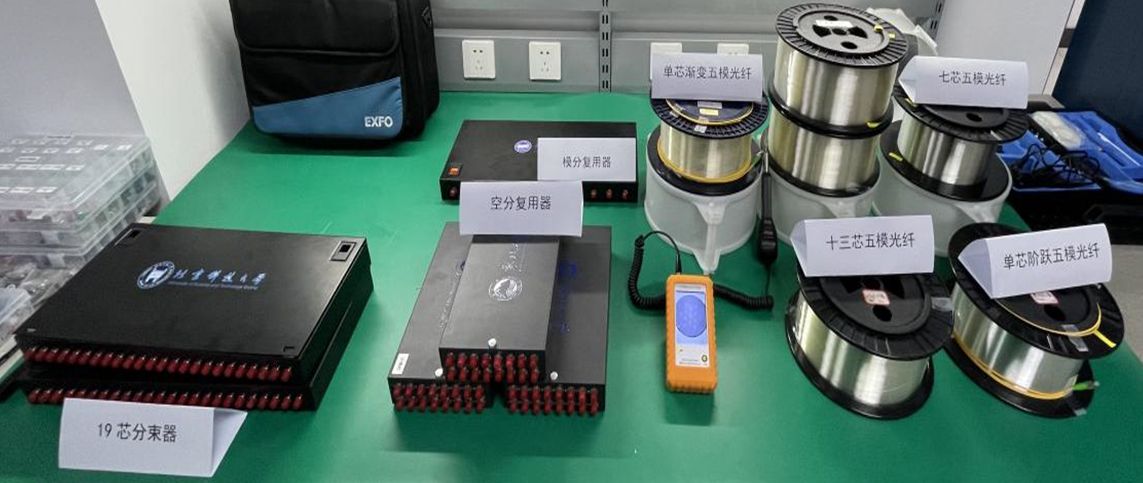

然而,多信道传输带来了新的问题,信道之间的能量耦合会使得信号的质量受到严重干扰。因此,在极大地提升传输容量的同时,降低芯间串扰和芯内模间串扰是多芯少模光纤研制和实际应用时需要解决的关键科学和技术问题。图3给出了对13芯光纤芯间串扰、误码率和眼图的实验测试结果。我们研制的光纤芯间串扰小于-30dB/100km(即-50dB/km),误码率和眼图也表明该光纤达到了远距离传输的目标。与东北大学程同蕾教授和北京科技大学苑金辉教授合作,针对我们的13芯5模光纤开发了空分复用器、模分复用器和分束器。图4给出了重点项目课题组自制的多芯少模光纤及其空分复用器、模分复用器和分束器。2023年5月,国家重点研发计划顺利结项并获得评审专家一致好评。关于13芯光纤的成果发表在国际光学领域顶尖期刊Optics Express, 29(17):26418-26432(2021); 31(9):15214-15226(2023); 31 (13):20919-20929(2023)。围绕13芯光纤授权中国发明专利2项:基于空分-模分复用技术的双沟槽环绕型多芯少模光纤(专利号ZL202010992808.8,授权日期2022年3月25日);一种低串扰大容量少模光纤(专利号ZL202110975835.9,授权日期2022年6月10日)。美国发明专利1项:Low-Crosstalk Large-Capacity Few-Mode Optical Fiber(Patent No. US 11754777 B2,Date of Patent: Sep. 12, 2023)。 多芯光纤及器件成果涉及到的研究人员主要有燕山大学李曙光教授、李建设研究员、韩颖教授,东北大学程同蕾教授、北京科技大学苑金辉教授、北京理工大学谈仲纬副研究员和中天精密材料有限公司秦钰高工;涉及到的博士生有李增辉、邵朋帅、郭英、王彦、王璐瑶、王莼和孟潇剑等。

图3. 十三芯光纤传输实验测试:(a)芯间串扰,(b)误码率和眼图

图4. 多芯少模光纤及其空分复用器、模分复用器和分束器

二、产学研结合,扩展多芯光纤应用范围,积极推进科研成果产业化

李曙光团队未来科研工作的重点是积极推进多芯光纤产业化,校企结合建成多芯光纤及其器件产业孵化示范中心,为推动多芯光纤及其器件规模化生产和产业化奠定坚实基础。具体从如下几方面推进多芯光纤的应用研究。

(1)多芯光纤应用于高速大容量光纤通信系统。多芯少模光纤是突破光通信容量、助力6G技术的核心器件。未来6G网络将是一个地面无线与卫星通信集成的全连接世界。网络信号能够抵达任何一个偏远的乡村,让深处山区的病人能接受远程医疗,让孩子们能接受远程教育。6G通信可以缩小数字鸿沟,实现万物互联和万物智联的“终极目标”,使人们的生活方式发生革命性改变。

(2) 基于多芯光纤的多维多参量传感器。利用多芯光纤制成的传感器可以同时从不同的维度测量多个物理量。传感检测的物理量可以是“折射率”、“温度”、“弯曲”、“扭曲”、“应力”、“应变”、“湿度”等与触觉有关的传感对象。触觉传感器是智能机器人发展的关键器件,它也是传感器发展的下一个热点。

(3)基于多芯光纤的高精度小型化光纤陀螺。通过在多芯光纤中采用线圈复用技术和特殊的耦合方式,使光在多芯光纤中的往返传输,可以随着纤芯数量的增加成倍地增加光纤环的有效长度,从而在不增加光纤环尺寸的情况下成倍地提高光纤陀螺的测量精度。

(4)基于多芯光纤的新型光声器件。目前,基于单芯光纤的超声发射器和传感器存在激发效率低、探测灵敏度不高、探测范围窄等问题。利用新型复合换能材料与多芯光纤结合制成的光纤超声发射器和传感器有望实现更高的光声转换效率、更大的发射声压、更高的灵敏度、更大的测量带宽和探测深度。

三、立德树人、科教并驱,在人才培养和特种光纤研究方面持续发力

在教育领域,李曙光教授已默默耕耘37载。1988年7月从山西师范大学毕业后回到母校五寨师范任教,为晋西北基础教育人才培养奉献了青春,多次获得地区模范教师和教学能手称号;2000年6月从吉林大学研究生毕业后到燕山大学理学院任教,他先后承担了光学、电磁学、电磁场理论、非线性光学等多门核心课程的教学,以扎实的专业知识与严谨的治学态度,为学生们搭建起了通往学术殿堂的桥梁。2000年起,李曙光师从特种光纤与红外技术领域权威专家侯蓝田教授,开启了基于特种光纤的新型光子器件研究征程。如今,他以燕山大学博士生导师、燕山学者特聘教授的身份,深耕特种光纤研究领域,在科研和人才培养的道路上持续精进。截至目前,他已培养出50位硕士、16位博士。其中,26人获校级优秀学位论文,7人获省级优秀硕士论文,2人摘得省级优秀博士论文桂冠,更有1人成长为国家级青年人才。这些优秀学子毕业后,有的在北京航空航天大学、东北大学、燕山大学、河北工业大学、华北理工大学、河北科技大学和中北大学等高校任教,传承学术薪火;有的在政府、军队、高科技企业等单位任职,为国家治理和社会发展贡献力量,真正实现了桃李满天下的育人盛景。因突出的教学成就,李曙光教授于2004年荣获霍英东教育基金第九届高校青年教师奖,并在2006年、2015年两次获评燕山大学师德先进个人。

在科研方面,作为中国物理学会、中国材料学会、美国光学学会会员,中国光学学会理事,纤维光学专业委员会委员,以及英文学术期刊Optoelectronics编委,李曙光教授在科研领域成果斐然。他先后主持完成4项国家自然科学基金面上项目、1项科技部重点研发课题、3项河北省自然科学基金重点项目、3项中国博士后基金、1项高校博士点专项基金。学术成果方面,他在国内外重要学术刊物发表论文200余篇,获授权发明专利34项、计算机软件著作权14项,并由科学出版社出版学术专著《微结构光纤设计、制备及应用》。此外,他12次受邀在国际国内学术会议上做报告,荣获2项河北省自然科学奖、1项技术发明奖 ,其科研实力备受业界认可。

如今,李曙光教授领衔的特种光纤团队实力强劲,团队共有骨干教师9人,其中博士生导师6人,硕士生导师3人,在读硕士和博士研究生达50余人。团队锚定特种光纤及其器件领域,在多芯光纤及其通信系统、特种光纤传感器、微结构光纤中的非线性及频率转换技术、基于特种光纤的光声耦合器件、超短脉冲光纤激光器和空芯光纤器件等方向持续发力。李曙光教授带领团队在科研征途上执着探索,在人才培养中倾注心血,以实际行动诠释了新时代高校教师潜心治学、立德树人的崇高品格与育人情怀。

展望未来,李曙光教授将继续以坚定的信念扎根科研一线,在创新探索的道路上笃定前行。他将持续深耕学术沃土,以培育更多创新人才为己任,同时积极推动科研成果向实际应用转化,为学科发展与社会进步注入源源不断的动力,书写新时代科研与育人的崭新篇章。(文/张玮)