过去的十年,是智能手机飞速发展的“黄金十年”,给老百姓带来了无尽的方便。但对于某些行业的从业者而言,智能手机又像是“洪水猛兽”,吞噬着与手持电子设备相关的行业,让MP3/MP4播放器行业彻底消亡,把录音笔行业和掌机行业逼进死角,更与传承了180年的摄影行业“短兵相接”……

当1992年世界上第一台“智能手机”IBM Simon诞生以来,它将个人数码主力、电子邮箱、记事本、日历、游戏等功能集于一身,就注定了智能手机拥有“海纳百川”的包容性。当2002年诺基亚7650面向全国卫视投放的那段“我拍到外星人啦”的经典广告响彻耳边的时候,内置30万像素摄像头的智能型拍照手机向世界发出了第一声啼鸣。

△诺基亚7650广告宣传海报

谁也没有料想到,在后来短短的十多年时间内,拍照手机的发展会如此迅猛,逐渐追平了与数码相机之间的差距,并进一步向专业级摄影权威发出挑战。不仅让微单相机的价值岌岌可危,更让“超越单反相机”成为了可能。

摄影定格人类记忆,亦见证影像科技的百年升华

过去180年摄影技术的发展历史,实际也是感光成像原理的“进化史”。历经180年漫长发展而来的“感光成像原理”,从黑白胶片时代到彩色胶片时代、从数字时代到手机影像时代仍然屹立不倒。铁一般的事实告诉我们——每一次影像革命的背后,都注定不会是“感光成像原理”的末日,而是变换了一种形态的“重生”。

“摄影”为“谁”而存在?这就要从它诞生之初的的意义聊起!

“摄影”的本质是人类寻找最理想的、定格人类记忆的过程,亦或是重现家庭聚会欢笑的瞬间、记录人类残酷战争的苍凉和警醒、又或者是见证人类登上月球的那一小步!以史为鉴、以小见大,“摄影”推动着人类的进步!

180多年以来,“摄影”经历了一个由简单到复杂、由低速向高速、由手工向自动化方向发展的过程。但万变不离其宗,人们一直在为寻求新的感光材料和更为方便实用的摄影方法,以取代复杂、陈旧、落后的传统摄影方式。

△法国巴黎瑞切布尔格制造的银版照相器材

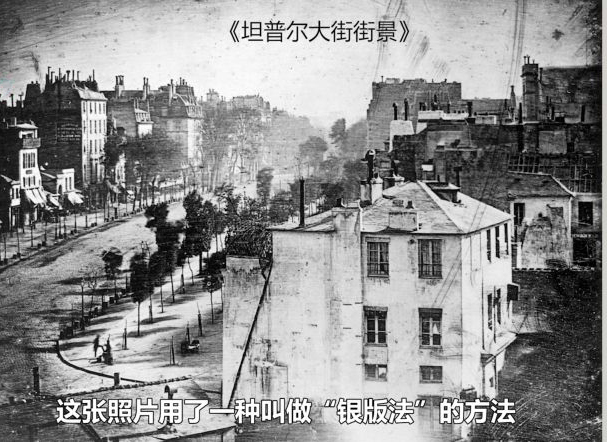

从1839年法国画家达盖尔发明“银版照相法”开始,人类社会开始进入胶片时代。达盖尔利用镀有碘化银的钢板在暗箱里曝光,然后以水银蒸汽进行显影,再以普通食盐定影,得到了一个金属正像。但整个曝光过程长达30分钟,没有底片存档。

△“达盖尔银版照相法”拍摄的坦普尔大街

△“达盖尔银版照相法”拍摄的妇女人像照

上面这两张相片,就是用“达盖尔银版照相法”拍摄的街景和人像,可以看到影纹细腻、色调均匀,即便保存百年都没有明显褪色迹象。除此之外,人类保存的银版照片还涉及工厂失火、尼亚加拉大瀑布、伦敦水晶宫以及埃及遗址,这就是人类历史的沧海一粟。

当然,如今看来,你根本无法忍受当时长达30分钟的曝光。

但在180年前,“达盖尔银版照相法”大大短于尼埃普斯“日光硬化”的摄影方法,犹如人类从石器时代迈进了青铜时代,掌握了“火(光)”的运用。

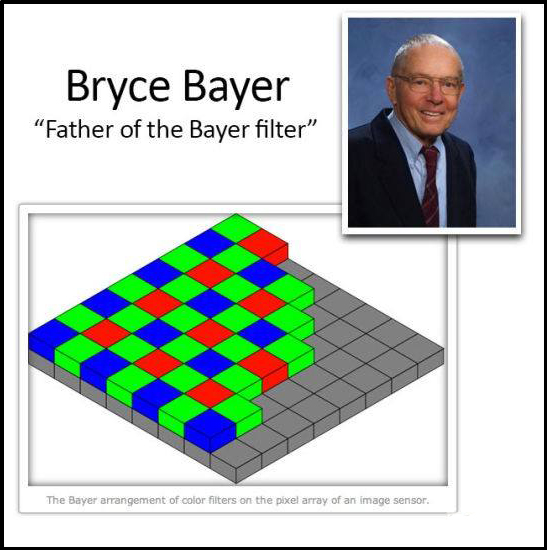

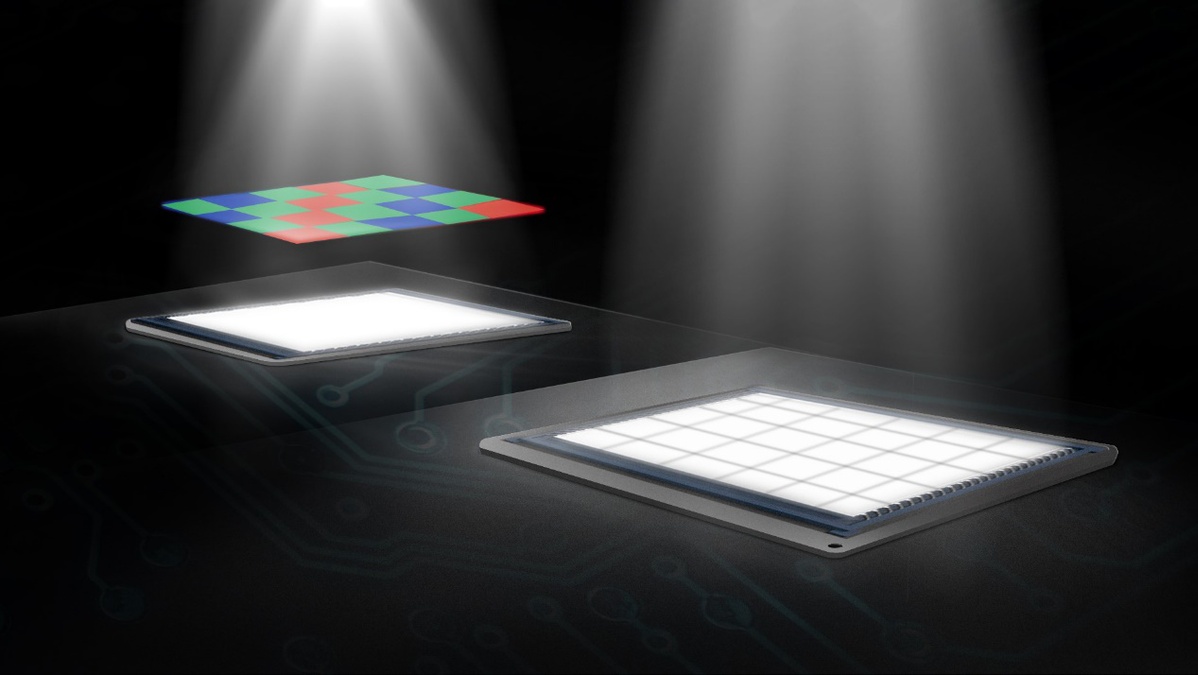

△布莱斯·拜尔发明的RGGB三原色滤色器

1976年,美国柯达公司的布莱斯·拜尔发明了“拜尔滤色器”,这是一种对色光具有吸收、反射和透过作用的染有颜色的透明片。数码相机、录像机、扫描仪等使用单片机数字图像传感器的设备,大多利用RGGB三原色滤色器来制作彩色影像,自身能生成JPEG或是TIFF格式影像。

至此,人类告别了胶片时代,来到了全新的数字时代。从本世纪六十年代至今,电子技术逐渐深入到照相机内部,也让智能手机和数码相机的“结缘”变得顺其自然!

拍照手机CMOS传感器的进阶之路

与传统的数码相机不同,拍照手机受制于尺寸和厚度,往往只能搭载小尺寸传感器,而小尺寸传感器会影响成像品质,尤其是暗光环境下的夜景素质。

想要在有限的尺寸内,捕获更多的光线,华为P系列提供两种解决方案:

一、彩色+黑白双摄分工,增加进光量(比如华为P9);

二、“底大一级压死人”,采用大底传感器(比如华为P20 Pro);

在2016年,华为在英国伦敦发布了全球首款搭载徕卡双摄镜头的华为P9系列机型。两枚摄像头分别有明确的分工,彩色镜头记录色彩,黑白镜头记录细节,将手机影像拍照带入了前所未有的高度。

举个例子,你可以把华为P9的摄像头想象成“鹰眼”。猫头鹰的视网膜中包含视杆细胞和视锥细胞,视杆细胞是对弱光敏感(可感受到一个光子),但只能辨别明暗,不能分辨物体的细节和颜色,这等同于华为P9的黑白镜头;而视锥细胞能感受强光和颜色,对物体细节和颜色分辨力强,这等同于华为P9的彩色镜头。猫头鹰的视杆细胞的密度比视锥细胞几乎大10倍,因此对弱光有天生的敏感性,适合夜间活动。